Robots y naves espaciales y monstruos de un solo ojo

Reflexiones sobre la cultura pop y por qué siempre he sido considerado un escritor de segunda

¿Por qué me atrae tanto la cultura pop? Porque me divierte (claro), pero también porque creo que es un termómetro súper eficiente para entender el mundo. Pero antes, un poco de contexto.

1. Los héroes de mi juventud

En los 90, leer libros era la forma correcta de acceder a la “alta cultura”. Durante mis años universitarios, como es de esperarse, leí autores que tocaban temas serios y complejos: Jean Baudrillard, Umberto Eco, Roland Barthes, Armand Mattelart (ooobvio me fascinó Para leer al pato Donald), Joseph Campbell y el santo patrono de los comunicadores, Marshall McLuhan —y al pupilo de este último, Derrick de Kerckhove, quien fue uno de los primeros en hablar sobre lo que serían los medios digitales, que en los 90 él llamaba “the new media”.

Aunque todas esas ideas me parecieron apasionantes, nunca fui realmente un gusano de biblioteca. Quizá porque (ahora lo sé) la cultura es algo vivo, que necesita nutrirse constantemente, y no la vas a encontrar en todos esos fascinantes libros de señores (casi todos) muertos. Pero también porque mis intereses iban en otra dirección.

La culpa es, primeramente, de Star Wars: cuando mi papá me llevó a ver La guerra de las galaxias en el cine Hollywood de Naucalpan, en 1977, algo se encendió en mí. Las películas originales de la Trilogía Sagrada1 son bobas y cheesy (e inauguraron la era del marketing cinematográfico como lo conocemos hoy), pero también están llenas de mensajes simbólicos, anclados en la mitología (el viaje del héroe, etc), que se te meten en la piel si las ves a la edad y en el momento correcto.

La otra parte de la culpa es de Isaac Asimov.

Muchos años después de Star Wars, hacia finales de los 80, mi papá me cayó en el desayuno con un libro en edición rústica. Lo había comprado en un Vips, y se trataba del primer tomo del “Ciclo de Trántor” —es decir, Fundación de Isaac Asimov. Cuando lo terminé, pensé: verga, esto es lo que quiero hacer en la vida, es decir, escribir libros sobre robots y naves espaciales y monstruos de un solo ojo y héroes con espadas y poderes mágicos y batallas en gravedad cero.

En los 80, la ciencia ficción no era considerada un género “serio”. Nunca lo fue, de hecho: los escritores cuya obra empecé a consumir y que se convirtieron en los héroes de mi juventud2, tuvieron que inventarse su propia sociedad literaria (la World Science Fiction Society), su propia reunión de nerdos con intereses comunes (la Worldcon) y otorgarse a ellos mismos reconocimientos (el Premio Hugo, entregado desde 1953) porque el mundo literario fifí jamás los iba a tener en cuenta. A pesar de que Kubrick y Clarke hicieron mancuerna en 1968 para 2001: Odisea del espacio, faltarían muchos años para que el mundillo del cine finalmente reconociera obras que más o menos caen en el renglón de la ciencia ficción.3

A los 19 años escribí mi primera novela, Litio, un pastiche juvenil sobre sexo, drogas, rocanrol y… robots.

Por suerte no me estacioné ahí: poco a poco, con el paso de los años, pulí mi estilo, mi vocabulario, mi ortografía y mi forma de estructurar una narrativa. Cultivé el lenguaje. Después de la universidad, confirmé que leer libros pomposos o ver cine turco no era lo mío. Por eso le tengo tanto cariño a cosas como Twisters o The Matrix, pues se afianzó en mí la idea de que la felicidad no era mamonear con monóculo entre intelectuales, sino ir al cine con una chica guapa y comer palomitas viendo una tontería llena de efectos especiales.

Un día, llegué a trabajar a los medios de comunicación. Ahí empecé a predicar el evangelio de la cultura pop.

2. Revistas

La cultura pop es cultura viva. Esto quiere decir que funciona como la lengua, que se construye a diario por sus hablantes con poco o nulo respeto por las reglas de la academia.4 En este sentido, la cultura pop es terreno fértil para introducir ideas y escenarios que todos esos esnobs estirados de la “alta cultura” considerarían burdos e innecesarios.

Así, Alan Moore le dio una nueva lectura al fascismo en V for Vendetta —y en la vida real, el hacker contemporáneo se apropió de la imagen de la máscara de Guy Fawkes.

Chuck Palahniuk prefiguraría, sin proponérselo, a las comunidades digitales sectarias y tóxicas del siglo XXI en Fight Club.

En The Last of Us podemos experimentar la soledad, la desesperanza y el ciclo de violencia del apocalipsis de los hongos, una experiencia surreal si lo conectas con lo que vivimos en la pandemia de COVID.

El fenómeno “Barbenheimer” del verano pasado fue un momento cultural masivo en el que dos historias radicalmente diferentes (la muñeca más famosa del mundo + el relato del creador de la bomba) e igualmente antiguas, se mezclaron, lograron hablarle a diferentes generaciones y dispararon conversaciones profundas que iban del patriarcado al peligro de exterminarnos a nosotros mismos.

He sido un observador de la cultura pop durante buenas tres décadas. Me han pagado por escribir de libros, películas y videojuegos. Para mí, todo empezó en las revistas: en Origina, una publicación que podía tener un sesudo texto sobre semiótica y comunicación, una vez propuse un artículo sobre Tomb Raider y Lara Croft y tuve la enorme suerte de que me tocara un editor con criterio y no desechara mi idea. También empecé a escribir regularmente de cine en Cinemanía, e incluso me hice de una columna mensual sobre ciencia ficción.

Pero no fue sino hasta que formé parte del equipo fundador de la revista Quo, allá por 1997, que me di cuenta del poder divulgador de un medio con alcance.

Para estar bien claros, Quo5 era una versión “light”, juvenil, de Muy Interesante. Si me preguntan, Muy siempre fue una especie de publicación de divulgación científica para las masas. No ibas a encontrar ahí los complejos papers escritos por científicos que para descifrarlos necesitas un egiptólogo, pero sí temas con ángulos interesantes que te permitían entender, con hechos, un formato gráfico e investigación sólida, cómo funciona el cerebro o cómo los egipcios construyeron la pirámide de Giza.

Cuando asumí la dirección editorial de Quo en 1999, tenía muy claro que el demográfico de mi revista, a diferencia de Muy, era más juvenil. Por eso en Quo podíamos escribir de sexo y fenómenos paranormales y la audiencia no se quejaba. Al contrario: los números de ventas comprobaban que el estilo desfachatado y la diversidad de temas funcionaban.

Mis jefes internacionales estaban en Francia. Yo tenía llamadas mensuales para revisar cifras de venta e ideas de próximas ediciones. A ellos les propuse una sección de “agenda” de cine, libros y música6. Aceptaron. Luego les dije que debíamos incluir entrevistas con actores y directores de cine. Aceptaron.

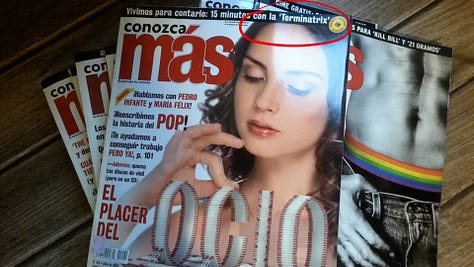

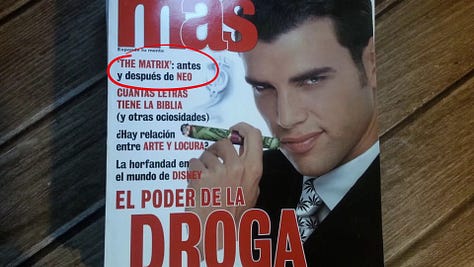

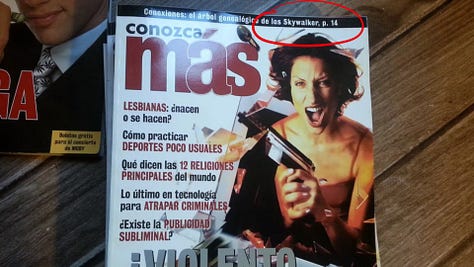

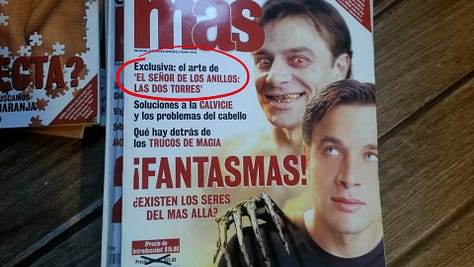

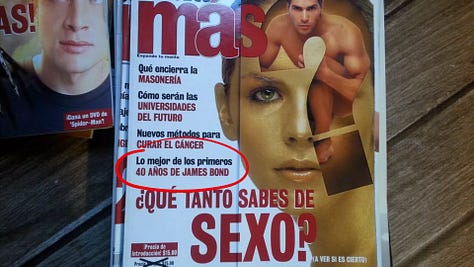

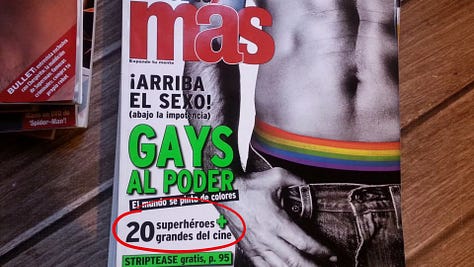

Quo empezó a cambiar y funcionó. Cuando el equipo entero se movió a Conozca Más, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Miren esta selección de portadas (las tomé de eBay, yo ya no tengo ejemplares físicos):

Otras cosas pasaron, como que lancé la edición en español de Electronic Gaming Monthly (esa historia la encuentran en el podcast de Alfredo Olvera), empezamos un proyecto de podcasts llamado Toque de queda, donde uno de los temas principales era la cultura pop, y lancé los cómics de Marvel en México con el buen Giobany Arévalo.

Como verán, creo la cultura siempre fue lo mío. Pero no la cultura esnob, sino la pop: la que se manifiesta a través de artes populares, masivas, la que nos ayuda a entender mejor el mundo y se transforma constantemente porque está en un perpetuo movimiento, rompiendo sus propias reglas. Al mismo tiempo, pienso que la cultura pop se inserta a la perfección con lo que Steve Jobs, ese adorable hippie capitalista, llamaba “el cruce de las artes liberales con la tecnología”. La cultura pop es capaz de vivir sola y crecer como el musgo en las piedras, pero cuando tiene dinero detrás —ahí es cuando se puede volver masiva.

Curiosamente, como escritor, nunca me interesó especialmente la fama. Una amiga una vez me dijo: “Creo que tú prefieres el culto a la fama”. Y me parece que tiene razón, lo cual me lleva a una reflexión final de este post.

3. Por qué no me gustan los escritores

El año era 2009 y un señor que yo no conocía me insultó en Facebook por haber escrito “Paso” en uno de esos posts masivos en los que te tagueaban. De la nada, y con un arranque digno de terapia de anger management, el fulano me llamó “naco” y agregó que me sentía Jorge Volpi pero en realidad era un escritor mediocre. Lo googleé y el hombre resultó ser un “colega” escritor, miembro del círculo literario nacional.

Recuerdo que hice un gran entripado en ese momento, tomé mi blog en Wordpress y escribí algo al respecto. Acá les dejo un fragmento porque el post original7 ya no existe:

Escribo porque me gusta y porque tengo una afinidad natural con las letras. Ya voy para 30 años escribiendo, y más de 20 haciéndolo seguido. Y espero seguirlo haciendo hasta que el cuerpo no dé más. Amén.

Nunca tomé un curso de literatura o participé en un taller. Nunca he perseguido una beca del Conaculta. Nunca tomé clases en la SOGEM. No tengo bases teóricas, pero sé que mi nueva novela debe empezar con el narrador contando su historia desde el futuro, cuando todo ya pasó, lo que le da un aire de patetismo y resignación, y sé que eso imprime un ritmo y un sabor y una atmósfera diferentes a narrar en tiempo presente, como en mi tercera novela, donde a cada momento hay acción y los personajes y los diálogos se mueven y dan pie a la siguiente escena. Nunca escribí “perfiles psicológicos” de mis personajes. Simplemente senté las nalgas frente a una Remington y luego una Macintosh y me solté escribiendo, contando historias sin saber si alguien algún día las iba a leer. No voy a cocteles de presentaciones de libros. No me sé los chismarrajos y el quién-es-quién del “medio literario”. Esto promueve, claro, que muchos escritores me consideren un producto de segunda, una mera curiosidad inclasificable, una anomalía en la Matrix. No tengo la necesidad de lamerle los yarboclos a nadie, y si un imbécil cree que por llamarme “mediocre” sin haber leído mi obra o por sacarse el estúpido y predecible insulto de “te crees Volpi” me ofende, puta madre, de veras que estamos jodidos.

Es una pena porque en México vaya que tenemos buenos escritores. Quizá en este país haya crisis de figuras deportivas o cantantes de rock, pero escritores de ficción hay, y un chingo, ¡y bien buenos! Por desgracia, el medio literario es y siempre ha sido un wretched hive of scum and villainy, donde si no haces sentir tu presencia en congresos, mesas redondas, hilos de X sobre el chismarrajo literario de moda, presentaciones y lecturas, serás ignorado. A eso hay que agregar que, sí, hay que ser generoso y hábil para lamer huevos. Y muy importante: no escribir de cultura pop. Los verdaderos escritores solo se preocupan por atender los asuntos importantes, serios.

Ajá.

Un escritor en solitario, trabajando, me parece algo digno y a la vez una moneda al aire. Nunca sabes si tus palabras van a alcanzar a alguien, sobre todo en este ambiente cultural tan dominado por el video. Pero un escritor en gremio: guácala. Por eso no me gustan los escritores. Cuando actúan en jauría son tipos con egos gigantescos que necesitan automamarse el pito y mamárselo a otros escritores para obtener reconocimiento.

Isaac Asimov, quien por cierto era muy venerado en su gremio de autores nerdos, hacía referencias constantes al difícil mundo del ego literario. Y eso que todos esos locos que se reunían en la Worldcon eran considerados “escritores de segunda” solo por hacer ciencia ficción.

Yo creo que hoy nadie se atrevería a decir que Asimov no fue un gran escritor. Igual que Frank Herbert. O Tolkien. O Bradbury. Supongo que las cosas han cambiado. O no. ¿Ustedes qué creen?

Yo tenía 19 años cuando murió Asimov, y mi papá me hizo llegar un recorte de periódico con la noticia, al que agregó una nota personal: Gracias por toda la imaginación, maestro Asimov. Hoy tengo 51 años y debo agradecerle a mi padre por haberme presentado a Asimov. Sé que en el fondo sigo siendo ese chamaco que solo quiere escribir libros sobre robots y naves espaciales y monstruos de un solo ojo y héroes con espadas y poderes mágicos y batallas en gravedad cero.

¡La vida ha sido buena!

El término es de Kevin Smith.

Además de Asimov, me refiero a Harlan Ellison, Philip Jose Farmer, Jack Vance, Philip K. Dick, Poul Anderson, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke y Robert A. Heinlein.

Yo no diría que, técnicamente, Inception (2010), The Shape of Water (2017) y Everything Everywhere All at Once (2022) son películas de ciencia ficción, pero se aproximan bastante al género.

Mi maestro de lingüística decía: “La lengua se habla. El idioma es la fotografía de la lengua”. O sea, no digan que “hablan idiomas” o pregunten “¿cuántos idiomas hablan?”. Cuando entiendes los significados te das cuenta que es algo que suena bastante tonto. Jiji.

Cuyo eslogan era “la revista para mentes inquietas”.

En Quo esta agenda se llamaba “Quo Plus”. Cuando hicimos el cambio a Conozca Más, le llamamos “Circo” —que en un principio incluso fue un suplemento desprendible.

Que fue muy criticado por “homofóbico”, lo confieso, pues usé slurs en contra del señor escritor que me insultó, quien resultaba ser gay. Ustedes disculpen, pero lo hice en un estado de encabronamiento. Por eso terminé borrándolo.