Memorias de la liga infantil 1984, un divorcio y un campeonato fallido

Este es un recuento personal de aquel año 1984, en el que mis padres se divorciaron y casi fui campeón. ¡Al parecer 1984 apestó en grande! Pero no todo fue tan malo.

Para mí, el futbol americano fue salvación. Comencé a jugarlo muy joven (9 años) y para mediados de los 80, cuando un coctel de adolescencia + el divorcio de mis padres se me vino encima con todo, lo único que me salvó fue practicarlo.

1

Un enredo de hormonas, así era yo en 1984. Tenía 11, había terminado la escuela primaria y me preparaba para entrar a la secundaria. Poco antes de aquel verano, mi tercero en el equipo, ya me había establecido como un linebacker confiable, rápido, buen golpeador, el mero mero capitán de la defensiva. Por alguna razón mis coaches decidieron que probara suerte, a la ofensiva, como fullback, en la posición que suele llamarse “corredor de poder”. Aquella fue una apuesta complicada, pues yo había jugado previamente, a la ofensiva, como guardia y tacle. Nunca había practicado como corredor de bola y ni siquiera sabía si tenía la elusividad necesaria.

Pero me enrolaron. Pasé las primeras pruebas y me quedé, no como fullback primer equipo, sino como el suplente. A la defensiva, eso sí, seguía siendo el capitán y linebacker titular.

Lo otro interesante de aquella temporada fue que pude escoger un número distinto. Mis primeros jerseys habían sido el 66 y el 72 — la numeración en el futbol depende de la posición del jugador, los 60 correspondían a los guardias y los 70 a los tacles — , pero como era ahora fullback podía escoger uno en el rango de los 30. Así pues, decidí ser el número 34.

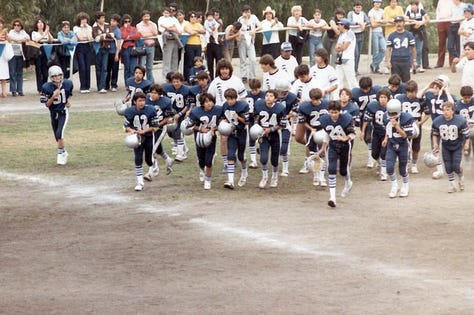

Todo estaba listo: el jersey, número 34. El año, 1984. El equipo, Cowboys de Echegaray, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La categoría, Falcons — unos treinta y tantos chamacos de entre 11 y 12 años, básicamente. Qué Stranger Things es esto, dios.

Aquel año aparecieron en el cine The Terminator, Ghostbusters, Gremlins, A Nightmare on Elm Street, Karate Kid, Beverly Hills Cop, Indy Jones y el templo de la perdición. En la radio sonaba “Jump” de Van Halen, “When Doves Cry” de Prince, “Footloose” de Kenny Loggins, “Owner of a Lonely Heart” de Yes, “Karma Chameleon” de Culture Club, “Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen y “Querida” de Juanga. De hecho, ese año me compré mi primer disco de vinil ever, el Born in the USA. Lo escuchaba en la vieja tornamesa Sony que dejó mi padre en la casa.

Ah, claro: porque ese año mi padre se fue de la casa — dejó algunos trajes, algunas botellas y, cómo olvidarlo, su hermosa tornamesa Sony que compró en un viaje a Japón. De hecho, era un equipo modular completo: radio AM/FM, casetera, dos bocinas que sonaban a gloria. ¡Era un tesoro! Sobre todo si consideramos que, en los 80, era complicado conseguir mercancía importada, como electrónicos, zapatos tenis y discos. Estaba de mi lado que mi hermano era un genio para obtener fayuca: sabía dónde y cómo conseguirla, tenía los nectes. Gracias a él llegó a nuestra casa una copia original del álbum Escape de Journey. “Don’t Stop Believin’”, lo adivinaron. ¿Y saben qué? Ese vinilo sonaba brutal en aquella tornamesa Sony.

Mi madre escuchaba obsesivamente un cassete de Rocío Durcal en su Caribe modelo ’82. En especial ponía la de “Costumbres” (letra de Juanga, por supuesto). Ahora la imagino toda dolida y tirada al drama, muy silenciosa, conduciendo por el Periférico para llevarme al entrenamiento, que comenzaba por ahí de las 4 de la tarde.

Un día mi padre volvió, pero no para quedarse ni nada por el estilo. En realidad lo que le interesaba era recoger la ropa que había dejado en los clósets. Aquella vez mi madre, en el recuerdo más potente que tengo de esos años, arrojó todos sus trajes a la calle. También se pelearon a gritos. Mi mamá estaba en la puerta de la casa, sosteniendo un vaso de agua. Se lo aventó a mi papá, quien había estado parado en la calle. Ese día, ese momento (la gritoniza, el vaso tirado en la banqueta), se convirtió en una cosa simbólica. Como si hubiera terminado ahí una temporada de nuestras vidas — claro que en 1984 nadie dividía las etapas en temporadas, así es que supongo que esos días se sintieron más terminales. Mi cabeza de 11 años quizá pensó que nunca más vería a mi papá y que la vida no sería la misma.

Lo primero resultó ser falso; lo segundo, cierto.

2

La siguiente temporada en mi vida inició al mismo tiempo que la liga de futbol americano infantil 1984 del Estado de México: entre los meses de julio y agosto. Yo extrañaba mucho a mi papá, y como no entendía bien lo que sucedía entre él y mi mamá, supongo que me dediqué a enfocarme en las cosas que tenía a la mano: eran vacaciones (yei!), me habían regalado unos tacos Converse modelo Tony Dorsett — eran absolutamente preciosos, pero casi no los pude usar porque mi cuerpo estaba creciendo a ritmos degenerados, y muy pronto me quedaban ya chicos — , y gracias a mi hermano estrené un casco marca Ridell con barra “monstruo”. Ese año usé muñequeras y un nuevo protector bucal sabor a limón — el sabor se le fue demasiado pronto. También dediqué mis esfuerzos a mi nueva posición de fullback. Y en ser un excelente linebacker.

¿Y saben? Para mi sorpresa y la de todos en general, nuestros dos primeros partidos fueron un éxito. Ganamos y no solo eso, dejamos en ceros a nuestros oponentes. En esas épocas, los equipos mexicanos estaban fuertemente influenciados por la NFL. Y cómo no: en 1984 fue el año milagroso de Dan Marino, Erick Dickerson corrió más yardas que nadie en una sola temporada — un récord que permanece hasta el día de hoy — y, bueno, Joe Montana era el dios del emparrillado.

En mi liga, pues, existían unos Falcons, unos Raiders y unas Cobras — ya sé que nunca ha habido un equipo llamado “Cobras” en la NFL, pero el look de estas Cobras era tal cual el de los Vikingos de Minnesota. Estaba padre, era cool jugar futbol americano en 1984.

Mi equipo se llamaba Cowboys porque, al cambiar de ligas (de AFAIMAC a FADEMAC), se tuvo que modificar el nombre original (Vaqueritos) pues ya existían unos Vaqueros, los de Coapa. Claro que aquellos Vaqueros eran verde y naranja, y nosotros éramos como la franquicia “oficial” de los Dallas Cowboys en México. Literalmente venían jugadores del equipo profesional a dar “clínicas” a nuestro campo de entrenamiento. Así conocí a personalidades de la época como Rafael Septién (uno de los primeros mexicanos en la NFL), Tony Hill, Drew Pearson, Larry Bethea y Ed “Too Tall” Jones. El responsable de estas dinámicas era el dueño de la organización, el arquitecto Arturo Prado, a quien todos llamábamos simplemente el coach Prado. El coach era un hombre sobresaliente: en su juventud había sido una estrellita colegial en los Burros Blancos del IPN, y para los 80 tenía un empleo regular — en el que al parecer le iba bien — y era el dueño de los Cowboys de Echegaray, una especie de actividad extra curricular que acabó siendo, me imagino, lo más importante de su vida. El coach Prado era un hombre increíblemente ordenado y responsable. Cruzaba los ideales del futbol americano (la filosofía del “segundo esfuerzo” de Vince Lombardi) con una vida religiosa, católica, a tope. Para él, Cowboys debía aspirar a ser como una segunda casa de los jugadores, y reflejar afuera del campo los valores que se enseñaban adentro del campo. Me imagino que para el coach Prado un buen jugador de futbol era alguien honesto, responsable, dedicado, ordenado; agresivo en el emparillado, pero siempre respetuoso de sus oponentes. En las prácticas nunca escuchabas a los coaches hablar del talento como una condición innata, no: los entrenamientos se basaban en practicar, practicar, practicar, mejorar, mejorar, mejorar. El talento no es algo con lo que se nace, sino algo que se puede obtener. Tiene sentido, pues en el fondo el mensaje para todos los niños era: cualquiera puede ser un héroe si se lo propone.

Al mismo tiempo, existía un orden preestablecido que contrastaba con todas estas bellas ideas, y probablemente no era lo más justo, pero era lo que había: los niños más gordos y macizos se iban a la línea o a la defensiva primaria (como yo), los flacos y veloces a correr o atrapar el balón o a la defensiva secundaria. De alguna forma, como te veías determinaba tu posición.

Ahora, hablemos de los “maletas”, es decir, los que no jugaban bien, los niños que de plano no tacleaban, no cachaban, no lanzaban. ¡Pobres, me imagino su frustración y la de sus padres! Esta clase de chamacos normalmente padecía la maldición de las 5 jugadas, una regla de la liga que obligaba, en categorías infantiles, que todos los jugadores de todos los equipos jugaran al menos 5 jugadas. Si eras de los de 5 jugadas, con toda seguridad eras “banquero”, es decir, te pasabas viendo los partidos sentado en la banca, afuera del campo. Estos críos nunca sudaban ni se ensuciaban el uniforme. Claramente, se quedaban al margen de las emociones del formar parte del equipo, casi nunca hacían bonding con los jugadores “estrellitas” y eran presa fácil del bullying :(

Yo pertenecía a otro tipo de casta, a los que jugábamos todo el tiempo, muchas veces, incluso, ofensiva y defensiva. Pasé partidos enteros sin descanso — linebacker a la defensiva, guardia o tacle a la ofensiva. Igual me acercaba a los sidelines por un trago de Gatorade o una media naranja. Lo cual me volvía una estrellita, sí, pero no una “vedette”, como le decíamos a los jugadores que eran buenos pero también mamones y/o frágiles — se lesionaban seguido. En la liga infantil de 1984 las clásicas vedettes eran los quarterbacks. Obvio.

Todo esto suena muy old school (“¡qué misógino y sexista llamarle vedette a un chico!”, “¡qué manera de romantizar el bullying!”), sobre todo en esta época en la que a la gente se le dice que “sea ella misma” o que “diga y haga lo que siente” como mecanismos de defensa contra un mundo que está polarizado y que sigue siendo salvaje, a pesar de la corrección política y la ola de ofendidos que a diario se quejan de algo nuevo en el internet social. Les tengo una noticia: en 1984 no había manera de ofenderse; el sistema no lo permitía, ni siquiera lo teníamos registrado en la cabeza. Un equipo de futbol americano lleno de chicos hormonales de 11 y 12 años podía ser algo bastante brutal. Muchos quizá lograban pasar las pruebas físicas, pero no soportaban los apodos, las groserías, los maltratos. Si no te gustaba, la puerta estaba muy amplia. También podía pasar que tu mamá se quejara, como pasó más de una vez, quizá porque el coach en turno decía demasiadas groserías o los apodos eran demasiado crueles.

Qué perro oso que tu mamá tenga que venir a defenderte, wey. Preferible no haber nacido, pensaban nuestras mentes adolescentes.

3

Hoy, en mi cabeza cuarentona, la salvaje convivencia del equipo infantil está mezclada con muchos recuerdos lindos. Por ejemplo, la noche previa a un partido: el ritual de acomodar tu utilería en una mochila o costal, limpiar el casco, acomodar jersey, calcetas, tacos. Mi “playera de la suerte” en 1984 ya no me quedaba, creo que en esa época empecé a usar una ombliguera blanca con la “A” de la Universidad de Alabama.

El tercer partido de aquel año fue especialmente importante: nos tocaba jugar contra las Águilas de Balbuena, quienes la temporada previa (categoría Irons, 1983) fueron campeones de la liga. En la primera jugada, nosotros pateamos de kickoff: yo hice la tacleada y tuve que regresar inmediatamente a la banca porque mi casco había quedado completamente cubierto de lodo. El partido fue muy duro pero ganamos 8–0. Seguíamos invictos y sin recibir puntos en contra.

Ganamos el cuarto partido, pero el quinto fue una prueba importante. Nos tocaba contra un durísimo rival, y a domicilio: los Toritos de Chapingo. Recordábamos que estos tipos nos habían ganado un año antes, sobre todo porque traían a un corredor de poder muy hábil, quien usaba el número 44 — igual que John Riggins de los Redskins de Washington, equipo que en esos años atormentaba malvadamente a los fans de los Vaqueros. El partido, en un campo rodeado por maizales y que luego se convirtió en uno de los escenarios de la primera novela que escribí, fue súper duro y competido. Acabamos ganando por un safety con el ridículo marcador de 2–0. Felices y emocionados, nos enfilamos al sexto y último partido de la temporada.

Ahora les quiero hablar del término “Carrera del Tennessee”, que hace referencia a los Voluntarios de la Universidad de Tennessee en 1939, el último equipo colegial en Estados Unidos en terminar una temporada invictos y sin anotaciones en contra. Nuestros coaches nos contaron aquella historia y nos hicieron saber que estábamos a punto de desbloquear ese logro. ¡Aquello era súper emocionante, tener 11 años y acabar la temporada haciendo la Carrera del Tennesee! Y sí, lo logramos: ganamos nuestro sexto partido y eso nos puso en territorio de playoffs.

Bueno, los playoffs de la categoría Falcons en 1984 solo tenían un partido: la final. Se organizó, pues, ese séptimo partido entre nosotros y el otro invicto, los Raiders de Arboledas. Ya que no teníamos campo con las medidas reglamentarias, el campeonato se disputaría en Las Arboledas.

Ese día cayó en domingo. Un domingo de agosto. El emparrillado estaba terroso, impregnado con una tierra muy oscura que tiznaba todo. Llegamos con grandes esperanzas. Mi yo de 11 años, después de lo que había sucedido entre mis padres, probablemente pensaba “hey, cosas buenas pueden pasar, después de todo”. Además, el resto de la organización tenía fe en nosotros: de todas las categorías de Cowboys aquel verano, nosotros, los Falcons, éramos los únicos que habíamos alcanzado la final. Así es que tooooodo mundo fue a vernos, al equipo más especial, invicto, conquistadores de la Carrera del Tennessee, la categoría que iba, tenía que ser campeona de la liga 1984.

Pero perdimos. Y mal: 20–0. El partido fue absolutamente frustrante, con unos Raiders que corrían más rápido, pegaban más duro y cachaban todos los balones. Sus guardias y tacles abrían callejones y avenidas en la línea de scrimagge por donde pasaba un flaquito chaparrito que nos metió todas las yardas que quiso. 20–0 no suena escandaloso, pero para nosotros fue una paliza. Una humillación.

Ellos fueron los campeones. Nosotros no.

Al final del partido, vinieron las palabras de los coaches. Me habría gustado grabar eso y escucharlo hoy. Aquel año nuestro gurú no era el coach Prado, sino el coach Mendoza (RIP). También estaba el coach Lalo. El coach Enrique. Y el Cuervo. El Cuervo era un coach, pero no era el “coach Cuervo”, simplemente era el Cuervo. Al tipo, un morenazo flaco, yo lo veía como un monstruo de 2 metros de altura y con un mojo a prueba de balas. Al parecer era popular con las chicas: desde las gradas podías escuchar las voces femeninas cantándole “el Cuervo, el Cuervo, el Cuervo es el efectivo ♫”.

Todos ellos nos hablaron ese día. El equipo entero, los treinta y tantos niños de entre 11 y 12 años que estábamos ahí, llorábamos sin parar. No recuerdo una sola palabra de lo que nos dijeron, pero no olvidaré nunca el horrible sentimiento de llegar hasta arriba y no ganar, sino perder, perder, perder. Seguramente fueron buenos con nosotros, nos regalaron grandes palabras de consuelo y enseñanza, pues una de las cosas que te dicen cuando juegas al futbol americano es que aprendes más cuando pierdes que cuando ganas. Al final, me imagino que lo que nos dijeron aquel día es lo que todos los coaches dicen después de que una derrota, y cuyo sentimiento Friday Night Lights ha resumido tan bien:

Clear eyes. Full hearts. Can’t lose.

A lo mejor los efectos de ese devastador día, de esa horrible derrota, los fui sintiendo progresivamente, a lo largo de mi vida, como una medicina que se va liberando poco a poco. Primero fue en el deporte, luego en mi ficción, en mi trabajo, en mis relaciones. Un corazón lleno nunca pierde. Aunque pierdas, nunca pierdes.

4

La generación 1984-categoría Falcons de los Cowboys de Echegaray cerró aquel ciclo con un viaje a Irving, Texas, en septiembre. Jugamos allá contra los Jets de Irving, otro equipo que nos había súper madreado un año atrás (18–0, el partido sucedió en la Ciudad de México), pero ahora les dimos batalla y terminamos empatando 6–6. Aquel viaje fue espectacular: conocí Dallas, nos llevaron al Texas Stadium, visité Six Flags, me hospedé con una familia local, extrañé a mis papás y ellos a mí. El día que volví del viaje, mi padre también regresaba de uno. Él había ido a París, pero en el aeropuerto gringo en el que hizo escala, me compró un Rayita, el personaje malvado de Gremlins. Recuerdo que llegó de su viaje directo a mi casa esa noche, quizá con el pretexto del regalo, y entró a mi cuarto. Yo me hice el dormido. Me dio un beso en la frente y me dejó el regalo y se fue. Muchos años después, cuando se estaba muriendo y yo lo acompañaba sentado junto a él en la cama de un hospital, pensé: Papá, no te hagas el dormido, abre tus ojos, platica conmigo, hacerse el dormido no es divertido cuando nos falta la vida…

A mí me sobraba la vida en 1984. Y a él. A ambos. Amé a Rayita. Con el tiempo perdió ambos brazos. Lo normal.

Ese otoño entré a la secundaria. Me fue terrible. Estaba sufriendo por el divorcio de mis papás y porque odiaba mi nueva escuela y porque mis nuevos compañeros eran malos conmigo y se burlaban de mi apellido y me ponían apodos y eran una mezcla de culeros y clasistas y racistas. Me pegaban en los baños, pero también se volvieron descarados y me empujaban y provocaban en las canchas de básquet.

Pero todo eso pasó. Y de alguna forma, lo que yo aprendí en el futbol me ayudó a nivelar las cosas. Sabía recibir golpes. Y también sabía darlos. Durante el año seguí creciendo en peso y estatura. Me defendí a puñetazos. Ya no me pegaban en el baño ni en las canchas de básquet ni me ponían apodos. Fueron tantas peleas que en la escuela decidieron que yo tuve la culpa1 y tuve que repetir primer grado, pero en otra secundaria. Igual no me importó. Sentí que triunfé, de alguna manera.

Pero eso sucedió hasta 1985. La Navidad de 1984 en realidad fue triste porque fue la primera Navidad en la que no estuvimos los cuatro juntos, mis papás, mi hermano y yo. De hecho, fue la primera de varias navidades apestosas.

Si han leído hasta acá, recordarán que empecé este texto diciendo que, para mí, el futbol fue salvación. Me dio más de lo que yo le di a él. Por supuesto, durante los 80 vinieron otros ángeles a ayudarme: amigos y amigas, mi primera novia, maestros pacientes y chingones, mi primer terapeuta, mi hermano y mis propios padres. Pero el futbol me dio la fuerza para pasar por aquel coctel de adolescencia + divorcio en el año de 1984. Y 1985. Y 1986. Y lo que siguió. Ya saben, el viejo drill de te pegan, te levantas. Aprendes un poco de la caída. Te vuelven a pegar, te vuelves a levantar. Y aprendes un poco más.

Con excepción de la primera Polaroid, todas las fotos viejitas de este post las tomó mi padre con una cámara réflex Olympus. Todas. El viejo a veces llegaba tarde a mis partidos — a veces ni siquiera llegaba. Pero cuando estaba, tomaba fotos. Mi madre, eso sí, no se perdía un solo partido. Se ponía un sombrero vaquero y se disponía a gritar desde la banca. Ella siempre, siempre estuvo ahí. Lavaba mi uniforme. Se preocupaba porque no fuera a pasarme de peso en la báscula — lo que habría implicado que se me prohibiera jugar en la temporada. Y claro, me llevaba a diario a las prácticas desde Arboledas hasta Echegaray en su Caribe ’82 — escuchando a Juanga, seguramente. Ahora mi madre es una viejilla loca y todavía soporta sentarse a ver conmigo un partido de la NFL. No sabe ni quién juega, pero se la pasa preguntando cosas como “¿van ganando los azules?, ¿quiénes son los blancos?”.2

La gente da lo que puede. Esto también aplica para el amor. Al final, ¿dónde estaría yo sin todo ese amor que me dieron? ¿Dónde estaríamos todos?

5

Hoy miro hacia atrás y pienso que en mi última temporada y mi último partido como jugador (lo cual sucedió en 1991) no me despedí del futbol como debía (categoría juvenil AA, no pasamos a la siguiente ronda, di un mal golpe y me expulsaron), pero también pienso seguido en los grandes amigos que hice ahí, y en el hecho de que la única porrista a la que me acerqué con intenciones románticas nunca quiso andar conmigo; pienso que debí esforzarme más, que pude ser mejor jugador, pero también que cómo jugué y el momento en el que jugué el deporte, fue perfecto.

Pero quiero terminar este post con una historia más o menos reciente.

En 2016 visité el Disneyland de los aficionados al futbol americano: el Salón de la Fama en Canton, Ohio. Fue una cosa improvisada, y se la debo al grupo de fans de Steelers con el que viajé en aquella ocasión: rentaron una camioneta, y mi hermano y yo, ambos Cowboys, nos enrolamos en este mini road-trip de 2+ horas a lo que llaman el “Recinto de los Inmortales”. Hacía mucho frío.

Vi cosas increíbles, al menos increíbles para mí. Los jerseys de Marcus Allen y Lynn Swann. Los lentes de Erick Dickerson. El casco de Jerry Rice. El sombrero de Tom Landry. Pero me quedé en especial con una frase escrita sobre un muro rojo que se atribuye a Walter Jones de los Seahawks de Seattle:

El futbol me ha enseñado a ser responsable. A tomar la responsabilidad ante tus compañeros de equipo, tu familia, tu seguidores y a ti mismo.

Aquel fue un gran viaje. Ir a Canton fue, no sé, como una improbable peregrinación.

Para algunos el futbol es una religión. Para mí es vida. Y es que el futbol me enseñó a ser yo mismo. Y nunca terminaré de agradecérselo.

El problema no es cometer el castigo, sino que te vean los árbitros cometiendo el castigo.

Este es un post de 2019; mi madre murió el 3 de febrero de 2023.

Ruy!! Que bella pregunta, ¿Qué seríamos sin el amor que nos dieron? Te comparto que para mí fue la danza, el ballet el que me llevó al fondo y me enseñó que no hay que tenerle tanto y que desde el fondo ya solo te queda subir... Gracias por tu texto, muchas gracias.

No soy fan del americano, pero, carajo, amo muy cabrón tus textos, lo que transmiten y siempre hay algo que me hará soltar la lágrima. Grande, Ruy.